「防災グッズを買ってそのまま押し入れにしまいっぱなし…」実は、そんな方がとても多くいらっしゃいます。

でも、本当に大切なのは持っていることではなく、使える状態で備えておくこと。

災害は、ある日突然やってきますから地震や停電、断水などが起きた瞬間に「どこに置いたっけ?」と探す余裕はありません。

だからこそ、普段の暮らしの中ですぐ手が届く場所に防災グッズを収納しておくことは自分や家族を守るうえでとても大切です。

ですが、お住まいの状況によっては「あれもこれも置く場所がない」「ごちゃつくから隠したい」そんなお悩みもよくお聞きします。

実は、防災グッズの収納に必要なのは広いスペースではなく、少しの工夫と考え方。

この記事では、限られたスペースでも無理なく備えるための「防災グッズ収納術」を解説します。

基本ルール!防災グッズはすぐ使えて取りだしやすく

どんなにたくさんの防災グッズを揃えていても、使いたい時にどこにあるのか分からなければ意味がありません。

だからこそ、防災グッズはすぐにどこにあるかわかり取りだしやすいことが大切です。

だから、限られた生活スペースでも動線を邪魔しない範囲で「誰でもすぐ使える場所」に置き、共有する。

それだけで、防災の実用度はぐんと高まります。

暮らしになじむ形で備えることが、無理なく続けられる防災において大切なことです。

まずは家の中での防災グッズの収納と安心できるしまい方について詳しくお伝えしていきます。

たとえば、災害直後の3日間は「ライフライン」が止まる可能性が高く、最低でも1人あたり3リットルの水を1日分確保するのが推奨されています。

最近では防災関連サイトにも「備蓄量の目安一覧」や「2025年版おすすめ非常食」の情報が多く掲載されており、家庭ごとに最適な量を計算できます。

家庭では飲料水や非常食、薬、トイレットペーパーなどをまとめて保管し、ローリングストック方式で定期的に入れ替えることが理想です。

缶詰やレトルト食品を常用しておけば、日常の料理にも活かせます。

非常時に慌てずに済むよう、購入時には保存期間や容量、サイズもチェックしておくと安心ですよ。

知らないは危険!家族みんなが迷わない「共有収納」のルール

防災リュックは、玄関など避難の動線上に置くのが基本です。

地震や停電はいつ起こるかわかりません。

慌てて探しているうちに玄関までたどり着けないこともあります。

だからこそ、すぐ持って出られる場所に置くことが何より大切。

おすすめは靴箱の横やドアの近く、目に入りやすい高さの棚の下段など。

その理由は避難するときは玄関から出ることが想定されるのと、外の様子もわかりやすい場所で安心できると言われているからです。

置くときポイントは腰から目線の高さにすると取りやすく、落下の心配も少なくなります。

家族のだれが見ても分かるように、リュックの取っ手に名札をつけたり、「防災セット」などとラベルを貼ったりするとさらに安心です。

玄関にスペースがない場合は、他の部屋のクローゼットや玄関までの導線でスペースを探して手を伸ばせば届く場所にしまえるようにしましょう。

持ち出し用リュックには、最低限の飲料水・非常食・LEDライト・携帯ラジオ・カセットコンロ・予備電池・薬などを入れておくのが基本です。

特に非常時には通信が途絶えることもあるため、手回し式ラジオやソーラー充電もついているものが安心。

日本では被災後に停電が長引くことも多く、電源の確保は命に関わる要素です。

防寒シートや雨具、1週間分の薬や衛生用品もまとめておきましょう。

内容を一覧にしてラベルを貼っておくと、家族の誰が見てもすぐに確認でき、避難所に持ち出す際にも混乱しません。

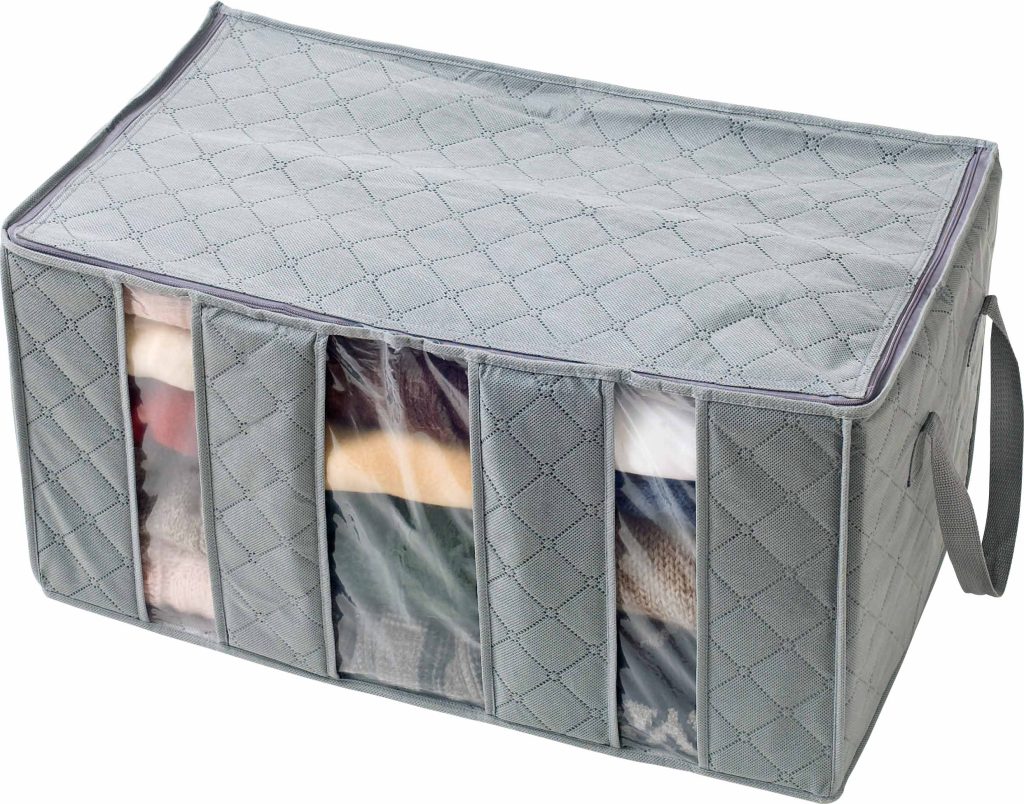

長期保管でも清潔!「竹炭パワー」で備蓄品のニオイうつりを断つ

防災用品を長期間保管していると、どうしても気になるのが「におい」。

特に毛布や衣類、タオルなどの布製品は、押入れやクローゼットにしまい込むと湿気や生活臭を吸ってしまい、いざという時に不快なにおいが広がることがあります。

そんな時に頼れるのが竹炭収納袋です。

竹炭には強い消臭・防臭効果があり、収納しておくだけで清潔な状態を保つことができます。

私の家では、家族分の毛布や衣類を竹炭袋にまとめて保管しています。

見た目もすっきりしていて、素材自体に通気性があるため湿気がこもりにくいのも魅力です。

特に毛布や衣類は肌に触れるものだからこそ、清潔な状態で保管しておきたいアイテム。

しかもこのように見た目がシンプルで部屋にもなじみやすいのも普段の暮らしにストレスを与えにくいですね。

中身が見えるタイプなので何が入っているか分かりやすく、毎回取りだして確認することもありません。

もしも使わない時は折りたたんでおけるのでスペースが無駄ならないのもポイントです。

防災グッズを衣装ケースに入れることは基本でもありますが、使える状態をキープしてくれるものを選ぶことが大事です。

非常食や飲料水を保管する場合でも湿気対策が重要です。

家庭によっては押入れや床下収納を使うケースもありますが、直射日光や高温多湿の環境では劣化が早まります。

竹炭収納袋を併用し、ローリングストックを活用して常に新しい状態を保つのがおすすめ。

賞味期限をラベルに記入しておけば、入れ替えの際も簡単です。

カセットコンロのガス缶なども一緒にまとめると、いざという時に必要なものがすぐに取り出せます。

日常×防災を兼ねる!デッドスペースを活用した「浮かせる収納」術

日用品を「吊るす収納」にしておくと、すぐ手に取れて便利ですよね。

さらに、普段から家族が目にする場所にあることで、防災意識を自然に保てる効果もあります。

吊るす収納は見た目もすっきりして掃除の邪魔にならず、普段の暮らしになじみやすいのが魅力。

でも、吊るしすぎると見た目がごちゃつくだけでなく、通る時にぶつかって落としてしまう危険もあります。

また、もし吊り下げる場合でも重いリュックや硬い容器を高い位置に掛けるのは避けましょう。

地震の揺れで落ちる危険があり、ケガにつながるからです。

掛けるなら軽い防災ポーチや軍手など、落ちてもケガをしにくいものを選ぶようにしてくださいね。

吊り下げ収納は上手に使えば省スペースで便利ですが、重さと高さのバランスを見極めることと掛ける場所には注意が必要です。

そんな時におすすめなのが、冷蔵庫のすき間を活かせる「ヒキダシーナ スライド4連フック」。

キッチン横などのデッドスペースに取り付けるだけで、いつも使うものをすっきり吊るせます。

使いたい時にシュッとスライドして取り出せるのも便利で、使わない時はスッと戻せる設計。

生活感が出にくく、見た目もスマートです。

私はここに軍手とLEDライトを掛けています。

最近ではデザイン性の高いLEDランタンも多く、インテリアに溶け込む式のものも人気。

普段は常用照明として使い、非常時は懐中電灯として活用できるため、省スペースで機能的で役立ちます。

また、停電時に自動で点灯するコンセントタップなども最近は人気が出ています。

生活の邪魔をせず安全に収納できるアイテムを使えば、災害への備えを無理なく続けやすいですよ。

意外な危険!段ボールを「防災ストッカー」で安全に変える整理術

今はネット通販を利用することも増えて、気づけば段ボールが積み上がっている…そんな光景、よくありますよね。

でも実は、これが地震の時には危険な存在になります。

重ねた段ボールは揺れで倒れやすく、通路をふさいでしまうことも。

特に玄関やリビングの隅に置いたままだと、つまずいてケガをする危険もあります。

そんなときに安全を守るのが「段ボールストッカー」

届いた箱をまとめて束ねて家具のスキマなどにまとめると倒れにくく掃除もしやすくなりますし、フックで吊るすこともできます。

私も使っているのですが、取っ手になるので取りだしやすくいつもの暮らしでダンボールを捨てる時も快適です。

さらに、段ボールは“防災収納”としてだけでなく、非常時の「活用アイテム」としても優秀です。

実際に避難所などでは、段ボールを使って床に敷くことで冷気を遮断し、断熱効果を高めることができます。

床に直接座ったり寝たりするよりも体温の低下を防ぎ、防寒につながる大切な役割を果たします。

さらに、段ボールをカットして内側にビニール袋をかければ、即席の簡易トイレとしても使用可能。

断水でトイレが使えないときや、避難所のトイレが混雑しているときにとても助かります。

中に吸水シートを入れると処理も簡単です。

私の家では、平常時から折りたたんだ段ボールを数枚だけストックしており、いざという時に取り出せるようにしています。

でも、段ボールは湿気を吸いやすく、ホコリや虫の温床になることあります。

こまめに入れ替えて処分して衛生を保つことも忘れないでくださいね。

スペース問題解決!「分散備蓄」という新しい考え方

防災グッズを置く場所がないからといって、あきらめる必要はありません。

大切なのは、家の中に「分散して置く」という考え方。

玄関だけでなく、寝室やリビング、車の中など、家族が過ごすそれぞれの場所に少しずつ備えておくと安心です。

置き場所を決めるポイントは「日常で使う動線上」にすること。

防災だけを意識した収納よりも、生活の一部として置いておく方が続けやすく覚えやすいです。

さらに、車がある人はエンジンを切っても安全に過ごせるよう、ブランケットや簡易トイレなど最低限の防災グッズを積んでおく方法もあります。

ここからは、さらに工夫した防災グッズの収納についてお伝えしていきますね。

分散備蓄では、「自宅用」「持ち出し用」「車用」の三段構えが最適です。

自宅には大容量の水や非常食を、持ち出しリュックには1人あたり3日分を、車内にはブランケットやLEDライト、防寒具を常備。

カセットコンロや簡易トイレを車に積んでおくと、避難所が混雑した際にも対応できます。

最近では防災専門サイトで容量・リットル数・推奨量を比較できる一覧が公開されており、家庭の人数や年齢に合わせた備蓄量を確認できます。

こうした情報は2025年版の防災ガイドとして、自治体の公式サイトやメーカーの提案ページに登録するだけで無料で閲覧できることもありますのでそちらも参考にして下さいね。

【実践】寝室・リビングはこれだけ!場所別「ミニマム分散術」

防災グッズは、家族の過ごす場所や生活動線によっていくつかに分けておくと安心です。

もしも収納スペースが限られていても、置き方を工夫すればどこにいてもすぐ手が届く備え方ができます。

例えば、寝室にはスリッパと懐中電灯、リビングにはモバイルバッテリーと携帯トイレ、玄関には防災リュックなど。

こうして必要な物を最小限ずつ分けておけば大丈夫です。

特に夜間の停電や地震の時は、寝室から玄関までの移動が危険なこともあるため、手の届く範囲にライトやスリッパがあるだけで行動しやすくなります。

ちなみに私はそのまま家の外に逃げなければならない場合も想定して、寝室には避難用のスニーカーも置いています。

「日常の延長で置くこと」で、自然と点検や入れ替えもしやすくなりますよ。

このとき、備蓄しておきたいのが「常用薬」「非常食」「トイレットペーパー」「携帯用カイロ」など、被災時に不足しやすい日用品です。

リビングの一角に簡易棚を設け、ローリングストック式で管理すると忘れにくく、すぐに取り出せます。

缶詰やレトルトは、家庭での日常料理にも使える“アウトドア防災”として便利。

普段使いの中に防災意識を組み込むことが、継続できるコツです。

さらに押入れの奥や高い棚ではなく、すぐ見える位置にある方が備えている意識も保ちやすいです。

あとは、家族それぞれの生活スタイルや用途に合わせることも大切。

子どもさんには自分で持てる防災ポーチを、年配の家族には軽くて持ちやすいリュックを用意して各々が持ちだしやすい場所に配置しましょう。

車が「走る防災倉庫」に!家の収納を圧迫しないカー防災術

自家用車がある場合は、うまく使えば家の収納を圧迫せずに防災の対策を進められます。

車の中は小さな避難スペースにもなり、災害時には一時的な休憩場所にもなりえます。

特にブランケットや携帯トイレ、除菌シート、ウェットティッシュ、飲料水などを常備しておくのがおすすめ。

これらは渋滞で動けなくなった時に、車内に備えていれば安全に落ち着いて過ごせます。

ただし注意したいのは、モバイルバッテリーやスプレー缶、電池など熱に弱いものを長時間置いておくこと。

車は便利な収納スペースとなりますが、あくまで「避難時にすぐ持ち出せるサブの備え」として考えておくことです。

私は車のシート下に防災グッズを入れていますが、車の中もスペースが限られていますし、車内を広く使いたいので収納の工夫はしたいです。

こちらのシート下収納ボックスは、たくさん入るだけでなくフットレストにもなります。

防災以外に車内でのリラックスにも役立ってくれるので嬉しいアイテム。

持ち手もあるのでサッと取りだせます。

車内を有効利用することで限られた家の収納スペースを守りながら防災を強化できますよ。

また、防災グッズだけでなく、レジャー用品、お掃除アイテムなどを入れておくとドライブもさらに快適に。

そして、車に積む場合は、容量やサイズも重要です。

持ち出すときに重すぎると避難時のリスクになります。

軽量かつ頑丈なケースを選び、ラベルで中身を明確にしておきましょう。

最近は防災メーカーが2024〜2025年モデルとして、アウトドアにも使える防災ボックスを多数発売しています。

保証付きの商品も増えており、購入後のサポート体制が整っている点も安心材料です。

うっかりをなくす!家族で共有する「見える化」とラベル管理術

防災グッズをきちんと備えていても、「どこに置いたか分からない」「家族が知らない」では意味がありません。

大切なのは、家の中にある防災用品を「見える化」して、家族みんなで共有しておくこと。

また、家族で話し合って定期的に「防災チェックの日」を決めておくと、自然と点検の習慣がつきます。

私の家では、季節の衣替えと同じタイミングでも防災グッズの中身を確認します。

賞味期限の近い食料を取り替えたり、乾電池を新しいものに入れ替えたりすることも大事。

ラベルを見ながら子どもさんたちと一緒にチェックすれば、みんなで防災の意識も持てます。

どこに何があるかを共有しておくだけで、いざというときの行動はスムーズになるでしょう。

防災グッズは持っていれば安心ではなく使えることで安心や安全を守れるもの。

見える化と共有で、家族と共通の認識を作っていきましょう。

さらに、チェックの際には防災関連サイトで最新情報を確認しておくと良いでしょう。

各自治体や企業のページでは、被害状況の共有や備蓄方法の提案、人気商品の更新が随時行われています。

登録しておくと災害発生時に自動で通知されるスマホのアプリやサービスもあります。

こうした情報は経験や知識の共有にもつながり、家庭の備えをより現実的に整える助けになります。

買って満足はNG!安心を育てる「防災グッズ試用日」のススメ

防災グッズは使える状態であることが大事なので、いざという時にすぐできるように試してみることをおすすめしています。

懐中電灯やランタンの点け方、簡易トイレの使い方、水を使わないシャンプーの感触など、実際に手に取って確認しておくと良いですよ。

私も以前、防災リュックを久しぶりに開けたら、電池が液漏れして使えなくなっていたことがありました。防災用の食品を食べてみたら味が好みじゃなかったこともあります。

実際に使ってみることで「これでは足りない」「思っていたより重い」「同じものを2つ持っていた」などの気づきもあります。

防災用品は、買うことがゴールではありません。

防災グッズを整える日を作ること。

それが、安心を続けるいちばんのコツです。

特に非常食や水は「期限切れリスク」が高いため、試用日を兼ねて食べてみるのが大切です。

日本では防災の日(9月1日)や年末の大掃除のタイミングが見直しに最適。

使ってみた感想を家族でシェアしながら、次に購入する商品を選び直すと良いでしょう。

新しい情報を取り入れて更新することが、2025年以降の“生きた防災”です。

まとめ

お住まいの環境が限られていても、安心できる備えは十分に可能です。

そのためには以下のポイントを意識しましょう。

とても重要なのは、防災グッズを「使いたい瞬間に確実に取り出せる状態」で管理しておくこと。

その実現には、「動線上の配置」「分散収納」「家族による情報共有」という3つの要素が欠かせません。

収納の基本は、重い物を低い位置に、軽い物を高い位置に置くこと。

特に軍手や小型ライトなどの日常でも使用するアイテムは、デッドスペースを活用した“浮かせる収納”で兼用すると効率的です。

長期保管が必要な備蓄品は、竹炭収納袋などを用いて衛生的に保管し、湿気や臭い移りを防ぐ工夫を。

さらに、防災用品はひとつの場所だけにまとめず、寝室・リビング・玄関・車など複数の場所に分散して配置するのが理想です。

そして、家族全員が「どこに何があるか」を把握しておくことも大事。

収納ケースにラベルを貼り、中身を可視化するだけで、いざという時の混乱を防げます。

また、定期的に「防災チェックの日」作る事で防災グッズは買って満足するものから使って守るものになります。

限られた空間でも実用性と安心を両立させる防災収納術を、今日から少しずつ取り入れてみてくださいね。

防災は“準備”ではなく“日常”。

非常食、ラジオ、カセットコンロ、トイレットペーパー——それぞれのグッズが、家庭の命を守る要素になります。

2025年以降も、日本各地で地震や大型の台風などの発生リスクが指摘されています。

被害を最小限に抑えるために、まずは収納を見直し、「取り出せる備え」を整えることが本当の安心につながります。

コメント