「火事なんて、ウチは気を付けているから関係ない」と思っていませんか?

実は、家庭内火災の多くは炎の消し忘れやストーブの不注意だけが原因ではないのです。

驚くことに日々の暮らしの中で後回しにしている汚れやホコリが、知らないうちに「火の種」になっていることも。

たとえば換気扇やレンジフードにこびりついた油汚れ。

調理中の油煙が少しずつ内部に積もり、酸化した油膜は非常に燃えやすくなります。

コンセントや延長コードにたまったホコリが湿気を含むと、電気がショートして発火する「トラッキング現象」を起こすこともあります。

冷蔵庫やテレビの裏、家具のすき間、何年も動かしていない電源タップなどありませんか?

今まで大丈夫だったとしても一度火事が起きれば、どんな備えも一瞬で失われてしまいます。

安全な暮らしをキープするのに大事なことは「災難を起こさない工夫」。

中でも掃除で火災を防ぐことは清潔さも保って暮らしやすくすることにも繋がります。

今回のブログでは、家庭で起こる火災の意外な原因と安全対策をわかりやすく解説していきます。

お掃除不足が招く家庭内火災の「隠れた真犯人」

火事というと、コンロでの調理中や、タバコの火の消し忘れを思い浮かべませんか?

しかし実際は、炎が見えなくても火事は起きます。

特に見落とされがちなのが、家のあちこちにある汚れとホコリ。

キッチンの換気扇やレンジフードにこびりついた油は、時間とともに酸化して発火点が下がってわずかな熱でも燃えやすくなります。

電子レンジやオーブントースターの中に飛び散った油や食品カスも、加熱中のスパークがきっかけで一気に炎をあげることがあります。

そして、冷蔵庫やテレビ、洗濯機の裏も危険です。

ホコリはただのごみではなく、繊維やペットの毛、紙くず、油分が混じり合った非常に燃えやすい物質。

静電気やモーターの熱と組み合わさると、簡単に着火源となるのです。

さらに怖いのが「トラッキング現象」。

コンセントや延長コードの差し込み口にホコリが積もり、梅雨や冬の結露で湿気を含むと、目に見えない火花が発生し、壁の中まで燃え広がってしまいます。

在宅ワークやオンライン授業などでコンセント周りを酷使するご家庭は要注意。

「見えないから大丈夫」ではなく「見えない場所こそ危険」と意識することが、火災を防ぐことに繋がります。

火災原因トップと汚れの意外な関係

消防庁の統計によると、家庭で発生する火災の原因は毎年ほぼ同じ傾向を示しています。

上位を占めるのは「こんろ」「電気配線・コンセント」「暖房器具」。

一見、当たり前のように思えるこれらの原因ですが、実は多くの火災に汚れやホコリの放置が関わっています。

まずキッチン火災で天ぷら油が高温になって自然発火する事故は有名ですが、実際には周囲の環境も大きく影響します。

レンジフードや壁、コンロの五徳に酸化した油汚れがたまっていると、ちょっとした火花や油のはねで瞬く間に炎が広がります。

また、高温になった油膜が引火することがありますのでIH調理器だから安心とも言えません。

そして、長年差しっぱなしの延長コードやタコ足配線はホコリが溜まりやすく、梅雨や冬場の結露で湿るとトラッキング現象を起こして発火することがあります。

私も昔経験がありますが、たまたまそばにいたので煙が上がっている段階で気づき火が燃え移るまでに至らず幸いしました。

もしもこれが近くにいないときや寝ている時だったらと考えるとゾッとします。

また、エアコンや衣類乾燥機のフィルターにたまったホコリが熱を持って焦げる事故も少なくありません。

単なる不注意ではなく、日常の家電周りのメンテナンスが火災の原因に深く関わっています。

「発火スイッチ」を押す油汚れ・ホコリ

油汚れやホコリは、一度火がつくと瞬く間に炎を広げます。

特に危険が集中しているのはキッチンまわり。

換気扇やレンジフード内部にこびりついた油は、空気に触れることで酸化し、発火点が下がっていきます。

その結果、調理中の小さな火花や高温の水蒸気でも簡単に燃え出し、炎が天井まで一気に達することがあります。

フライパンや鍋の周囲に飛び散った油も同じく危険で、キッチン全体を燃えやすくしてしまうのです。

電子レンジやオーブントースターの庫内も油や食品カスが付着したままだと、加熱中にスパークを起こしやすく、発火のきっかけになります。

さらに冷蔵庫やテレビ、洗濯機の裏や家具のすき間に積もったホコリにも注意しましょう。

ホコリは繊維やペットの毛、紙くず、油分が混じり、非常に燃えやすい状態になっています。

そして、冬の乾燥は静電気を発生させやすく、ホコリの発火リスクをさらに高めます。

さらにモーターの熱がこもる家電の裏側は特に危険で、見えない場所こそ火事の温床になりやすいのです。

表面をきれいにしていても、内部や裏側が放置されているとリスクは高まります。

見えないから大丈夫という油断で発火のスイッチを押すきっかけを作らないようにしましょうね。

トラッキング現象防ぐ!家電・コンセント周りのチェック

家庭火災の中でも特に怖いのが、目に見えないうちに進行する「トラッキング現象」です。

これはコンセントや延長コードの差し込み口にホコリがたまり、梅雨の湿気や冬の結露などで湿ることで起こります。

ホコリは湿気を含むと電気を通しやすくなり、プラグの間で微細な放電(リーク)が発生します。

この放電が小さな火花を生み、周囲の可燃物をじわじわ焦がすのです。

音も光もほとんどないため、気づかないまま壁の内部にまで炎が広がってしまうことがあります。

トラッキング対策をしていないコンセントは危険なので注意しましょう。

特にキッチンや洗面所、窓際、加湿器の近くなど湿気が多い場所は危険です。

さらに、古い延長コードや長年使い続けたコンセントは内部が劣化しており、接触不良から発熱・発火につながることもあります。

このタイプの火災は外から見ても異常が分からず、発火はある日突然起こるのが恐ろしい点です。

静かに進行し、気づいた時には壁の裏で燃え広がっていることもあります。

盲点だった!「まさかここが?」意外な火災の発生源

火事の危険はキッチンやコンセント周りだけではありません。

実は「まさかここが?」という場所でも火災は発生しています。

たとえば照明器具。

天井のシーリングライトやスポットライトの内部にはホコリが溜まりやすく、電球が発熱するとホコリが焦げて発火のきっかけになります。

電球を長年交換していないと内部の絶縁材が劣化し、火花が飛ぶことも。

こたつも意外な火元です。

内部のヒーター部分にホコリがたまることや、布団や衣類がヒーターに触れたまま長時間使うと過熱して焦げ、火災につながることがあります。

特に冬場は電源を入れっぱなしにする家庭が多くて危険です。

衣類乾燥機や浴室乾燥機のフィルターも忘れられがちですが、ホコリがこびりつくとヒーター部分が高温になって発火することがあります。

さらにパソコンやゲーム機などの精密家電も油断できません。

内部にホコリが積もると冷却が効かなくなり、基板が過熱して焦げる事故があります。

加えて見落としやすいのが収れん火災です。

窓辺に置かれた鏡やガラス瓶、透明な花瓶、水を入れたペットボトルがレンズのように太陽光を集めます。

それがカーテンや紙、衣類などをじわじわ焦がして火を出すことがあるなんて考えもしないのではないでしょうか。

この現象は夏の強い日差しだけでなく、晴れた冬の午後にも突然起きます。

消費者庁のHPでは実際に11月や1月に多く発生するという報告もありました。

このように「見えない・意識していない」場所や物が、思いがない火種となってしまうのです。

習慣化が鍵!「お掃除ついで」火災予防マニュアル

火災を防ぐ掃除は、特別な大掃除のように身構えると大変になり続けにくいです。

大切なのは、普段の家事の延長としてついでにやる習慣を作ること。

たとえば調理の後にコンロ周りを拭いたついでにレンジフードのフィルターを軽く点検する。

週末の掃除機がけの際に冷蔵庫やテレビの裏のチェックをする、月初のルーティンとしてコンセント周りのホコリをチェックする。

このようにこれまでの作業に組み込めば負担が少なくなります。

また、家族を巻き込むのも効果的です。子どもに「延長コードのホコリチェック」を任せれば安全教育にもなり、パートナーと「油汚れ落としデー」を設定するのも良いですね。

毎日やるべき作業レベルではありませんから、完璧を目指さずにまずは5分だけ・目についた範囲だけでも十分です。

こうした小さな積み重ねが火事のリスクを確実に減らしてくれます。

もしもの時、焦らないために!初期対応と安全な避難

どれだけ予防をしても、火災のリスクを完全にゼロにすることはできません。

だからこそ、火が出てしまったときの行動をあらかじめ知っておくことが命を守ります。

まず炎を発見したら、迷わず119番通報をします。

小さな火でも初期消火を試みる前に通報しておくことで、万一失敗しても消防がすぐに動けます。

油が原因の火災に水をかけてはいけないのは基本中の基本ですね。

フライパンや鍋で油が燃えた場合はふたをして酸素を遮断します。

消火器を使うときは

①黄色い安全栓を真上に引きぬく

②ホースをはずして火元に向ける

③レバーを強くにぎって放出する

火を消すコツは炎に向けるのはNG。

燃えているものの根本にむけてしっかり発射することと、火が自分の目線の高さまで来た場合や、上の方に燃え移り始めた場合は消すのを止めて逃げてください。

逃げるときは原則としてドアや窓を閉めて延焼を防ぎ、姿勢を低くして煙を吸わないように移動しましょう。

火災は夜間や早朝に起きると視界が悪く混乱しやすいため、日頃からシミュレーションをしておくことが安心につながります。

いざという時使える?消火器の「選び方」と「正しい使い方」を再確認

私はご家庭でも消火器を置いておくことをおすすめしたいです。

性能が良いですし、パニックになって油火災なのに水をかけて大惨事になるケースもあり、火災になったら消火器と迷わず判断することができるからです。

選び方は油火災や電気火災にも対応できる「ABC表示」のものが基本です。

サイズは1キロ~6キロと幅広く、大きい方が威力はあるのですが重すぎて使えないことも考えて選びましょう。

私は3キロくらいが限界ですが、今はデザインも豊富なのでインテリアになじむようタイプを置いています。

また、製造からおよそ5〜10年で使用期限となるので、古いものは買い換えるのも忘れないでくださいね。

もし地域の防災訓練で実際に噴射を体験できる機会があれば参加しておくことで、緊急時の恐怖や戸惑いを減らせますよ。

ズボラさんでも続く!「火災予防お掃除」を習慣化するコツ

火災の予防をする掃除は完璧にやろうと意気込むと長続きしにくいです。

忙しい人や片付けが苦手な人ほど、まずはハードルを下げて始めるのがコツですよ。

キッチンなら料理を終えたときにコンロ周りを拭くついでにレンジフードのフィルターを見て汚れ具合を確認。

週末の掃除機がけでは、ノズルを延ばして冷蔵庫やテレビの裏を吸う、といったいつもの家事に組み込むのが負担を減らすポイントです。

さらに、掃除道具を手に取りやすい場所に置くのも大切。

ハンディモップやコードレス掃除機をすぐ使える位置にスタンバイさせておくと、思い立ったときにすぐ動けます。

また、家具のすき間、冷蔵庫やTVの裏などは簡単に掃除できるアイテムを使うと負担も少なくなります。

ごっそりとホコリも取れるのでスッキリしますね!

長さも34㎝~110㎝まで縮めたり伸ばしたり、角度もついていてお掃除しやすい工夫が凝らされています。

また、レンジフードには使い捨てフィルターを貼っておくと、月1回の交換だけで内部の油汚れを防げるのでラク。

コンセントのまわりには防塵キャップやケーブルボックスを使えばホコリが溜まりにくくなり、掃除の手間も減らせます。

完璧を求める必要はなく、「今日はここだけ」「5分だけ」で十分。

小さくても繰り返せば火災からわが家を守る習慣になります。

今日から使える!「火災ゼロ」を目指すお掃除

ここまで原因と習慣化のコツを知ったら、いよいよ実際の掃除を始めてみましょう。

まずはキッチンから。

コンロ周りとレンジフードの油汚れを調理のたびにサッと拭く、フィルターは1か月に1度交換するなど、手軽なステップでやってみてください。

例えば電子レンジやオーブントースターの庫内は、パンくずやチーズの焦げをためないよう、週1回の拭き取りを習慣に。

冷蔵庫やテレビ、洗濯機の裏のホコリは定期的にタイミングを決めて吸い取りましょう。

私は3か月に1回程度、季節ごとにやっています。

もしコードが見えない場合も、できる範囲で延長ノズルを差し込み吸い出すだけでもやってみてください。

エアコンや乾燥機はフィルター掃除を習慣にするとホコリ詰まりによる過熱を防ぎますし、電気代の節約にもなります。

冬に使うこたつやヒーターもシーズン前に内部を掃除して、周りに燃えやすい物を置かないようにしましょう。

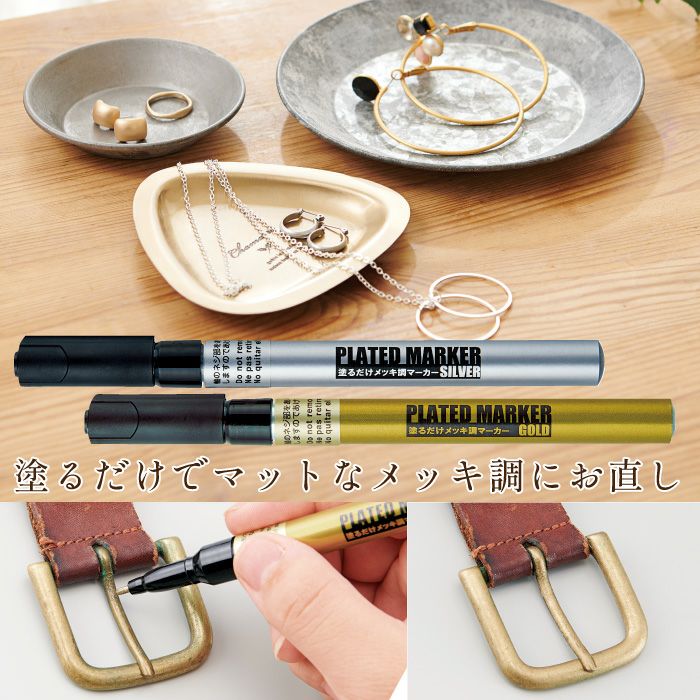

家電の細かい汚れは使い終わった歯ブラシなどを使って掃除するのもいいですが、うまくホコリを絡めとれないこともあります。

でも、このようなホコリ取り専用ブラシを使うと簡単に取れますよ。

1本で2種類のブラシがあるので使うものによって変えられます。

水に濡らさなくていい、洗剤もいらず、細かい部分にフィットしてホコリを取る優れもの!

さらに窓辺には鏡やガラス瓶、ペットボトルを置かないようにするなど、収れん火災のリスクも意識しておくと安心です。

小さな行動でも積み重なれば、家庭の火災リスクは大きく減らせるのです。

まとめ

火災は「うっかり火を消し忘れたときにだけ起こる」と思われがちですが、実際には日常の中に潜む汚れやホコリが静かにリスクを育てています。

換気扇やレンジフードの油汚れ、電子レンジやオーブントースターに残った食品カス、冷蔵庫やテレビの裏のホコリ、差しっぱなしのコンセントや延長コード…。

これらは放置されるほど燃えやすくなり、思わぬタイミングで火災を呼び込んでしまいます。

さらに、こたつのヒーター部や乾燥機、照明器具、そして窓辺の鏡やガラス瓶による収れん火災など、「まさか」と思う場所にある危険も知っておきましょう。

しかし、これらは特別な道具や大がかりな作業をしなくても防げるもの。

コンロを使ったあとに油を拭く、時々コンセントや家電の裏のホコリを取る、ずっと延長コードを差しっぱなしにしない、窓辺にレンズになるものを置かないよう常に片付いたお部屋を作る。

こうした小さな習慣が家を守ります。

さて、まずは一番気になる場所のコンセントをチェックしてみませんか?

ここまでお読み下さった皆さまのお家が、これからもずっと安全でありますように。

コメント